Quantentechnologie und Photonik

Wie die Photonik die Quantenrevolution beschleunigt

Inhalt

Quantentechnologien stehen an der Schwelle zu bahnbrechenden Innovationen. Die Grundprinzipien der Quantenphysik und ihre Eigenschaften wurden in diesem Rahmen bereits eingehend betrachtet. In diesem Blogbeitrag blicken wir auf die praktischen Anwendungen photonischer Komponenten und die Technologien, die eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung von Quantencomputern, Quantenkryptografie und hochpräziser Messtechnik spielen.

Quantentechnologie: Anwendungen aus der Quantenforschung

Oft diskutiertes Ziel der Quantentechnologien ist die Entwicklung leistungsstarker Quantencomputer, die in der Lage sind, komplexe Berechnungen zu bewältigen, die für klassische Computer unvorstellbar wären. Doch nicht nur die Rechenleistung steht im Fokus. Im Bereich der Forschung dominiert die Quantenkryptografie. Sie verspricht Methoden der sicheren Kommunikation, die selbst gegen Angriffe künftiger Quantencomputer gewappnet sein sollen. Auch der Bereich Messtechnik kann von Quantentechnologien profitieren und Messungen auf bisher unerreichte Genauigkeit steigern – beispielsweise bei der Zeitmessung und Kalibrierung von Instrumenten. Weiterhin ist die Entwicklung von Quantensensoren ein vielversprechendes Feld, das es ermöglicht, Messungen in Bereichen wie der medizinischen Diagnostik und der Umweltüberwachung zu revolutionieren.

Photonik: Schlüsseltechnologie für die Quantentechnologie

Die Photonik trägt maßgeblich dazu bei, diese Fortschritte zu realisieren. Durch die Erzeugung, Manipulation und Kontrolle von Lichtquellen sowie die Miniaturisierung von Komponenten werden Effizienz, Sicherheit und Präzision von Quantentechnologien erheblich verbessert. Zu den wichtigsten Komponenten für die Lichtmodulation innerhalb der Quantenphotonik gehören u.a. Strahlteiler/Strahlformer, Spiegel, Photonenquellen/Photonendetektoren und Fasern.

Anwendungen der Quantentechnologie

Durch Ziele wie höhere/stärkere Rechenleistung und Präzision von Messergebnissen oder Instrumentenkalibrierung, und die daraus resultierenden Verbesserungen integrierter Geräte durch die Photonik, eröffnen sich neue Anwendungen und Möglichkeiten für Quantentechnologien. Dabei haben sich bereits drei Bereiche etabliert, die die Kontrolle von Quantenzuständen ausnutzen.

1. Quantensensorik in Messtechnik und Medizin

Die Quantensensorik revolutioniert die Messtechnik, indem sie die Empfindlichkeit von Quantenphänomenen wie Superposition und Quantenverschränkung nutzt, um physikalische Größen mit bisher unerreichter Genauigkeit zu messen. Moderne quantenmechanische Verfahren ermöglichen höhere optische Auflösungen, das Erkunden neuer Spektralbereiche und setzen neue Maßstäbe in Sensitivität und Reproduzierbarkeit. Besonders in der Medizin bieten sie Potenzial für präzisere Bildgebungsverfahren.

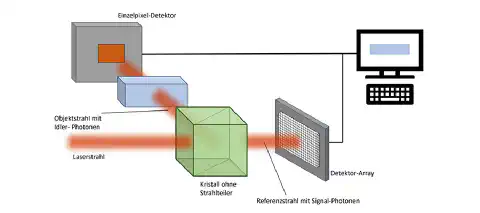

Abbildung 1: Vereinfachtes Prinzip des Ghost-Imagings. Das Idler-Photon interagiert mit dem Objekt, während das Signal-Photon dank Verschränkung ein Bild aufbaut, ohne das Objekt direkt zu berühren.

Ein Beispiel für den Einsatz von Quantentechnologien ist das Ghost-Imaging-Verfahren, das scharfe Bilder selbst bei störenden Streueffekten liefert (siehe Abb.1). Hierbei wird ein Laserstrahl in zwei verschränkte Lichtpulse aufgeteilt. Während ein Puls mit dem Objekt interagiert, bleibt der andere unverändert. Dank Quantenverschränkung können aus beiden Lichtsignalen präzise Bilddaten extrahiert werden, selbst bei schwer durchdringbaren Wellenlängen wie Infrarotlicht. Grundlage dieser Methode sind verschränkte Photonenpaare, die durch spezielle optische Kristalle erzeugt werden.

Auch Quantensensoren, wie Atomuhren oder Atominterferometer, finden bereits Anwendung, etwa in GPS-Systemen oder der Bodenerkundung. Ihr Vorteil liegt in ihrer Miniaturisierung und hohen Empfindlichkeit, die präzise Messungen auch in schwer zugänglichen Bereichen oder bei schwachen Signalen ermöglichen. Sie eröffnen vielversprechende Möglichkeiten in der chemischen Analytik, Umweltforschung und im Gesundheitswesen.

2. Quantenkommunikation: Sicher durch Photonik

Quantentechnologien finden auch im Bereich Kommunikation erste Anwendungen. Die Quantenkommunikation ermöglicht einen abhörsicheren Datenaustausch, indem sie Quantenzustände wie Verschränkung und Interferenz nutzt. Ein zentrales Verfahren ist der Quantenschlüsselaustausch (QKD), bei dem ein Schlüssel über Photonen übertragen wird und nur die rechtmäßigen Parteien die vollständigen Schlüsselinformationen kennen.

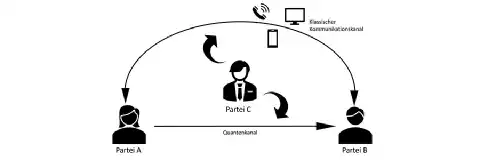

Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung des Kommunikationsweges mit QKD. Partei A kodiert Informationen in Photonen und sendet sie über einen Quantenkanal an B, der die Polarisationen misst und abgleicht. Abhören durch C ist ausgeschlossen, da sie die Polarisationsrichtungen nicht kennt, Quantenzustände nicht kopieren kann und ein Messversuch Störungen hinterlässt

QKD funktioniert über zwei Kanäle: einen Quanten- und einen klassischen Kanal (vgl. Abb. 2). Photonen mit Polarisationszuständen, die 1 oder 0 repräsentieren, werden übertragen und gemessen. Ein Abhörversuch durch Dritte hinterlässt Spuren, da Quantenzustände weder kopierbar noch unbemerkt messbar sind.

Quantenverschlüsselung bietet großes Potenzial für Finanztransaktionen, Behördenkommunikation und kritische Infrastrukturen. Auch die Absicherung von 5G-Netzen und Glasfaserkommunikation wird erforscht, um perspektivisch höhere Datensicherheit für die Allgemeinheit zu gewährleisten.

3. Quanteninformatik: Photonik für Rechenleistung

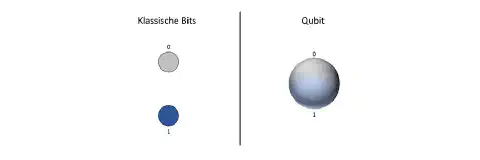

Die Quanteninformatik treibt die Entwicklung leistungsstarker Quantencomputer - als potenzielle Nachfolger klassischer Supercomputer - und sicherer Kommunikationsnetze voran. Durch den Einsatz optischer Schaltkreise und photonischer Strukturen entstehen Quantenprozessoren und -netzwerke, die auf der Quanteneigenschaft der Superposition basieren. Im Gegensatz zu klassischen Bits kann ein Quantenbit (kurz Qubit) gleichzeitig die Zustände 0 und 1 einnehmen, was eine effiziente Übertragung großer Datenmengen ermöglicht (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: Unterschied zwischen Bit und Qubit. Normale Bits besitzen einen genau definierten Zustand. Qubits können mehrere Zustände gleichzeitig besitzen und so mehr Informationen übertragen. Die Übertragung von Qubits erfolgt meist über Lichtwellenleiter, da sie eine verlustarme Führung einzelner Photonen ermöglichen.

Eine Herausforderung bleibt der Datenverlust, da Photonen in Glasfasern oder Wellenleitern häufig verloren gehen. Anders als klassische Netzwerke, die Signale mit Repeatern verstärken können, führt der Verlust eines Photons zum Verlust der gesamten Information. Quanten-Repeater könnten diese Verluste künftig minimieren und die Zuverlässigkeit von Quantenkommunikationsnetzwerken entscheidend verbessern - ein weiterer Sektor für die Erforschung von Quantentechnologien.

Quantentechnologie in Navigation und Gravimetrie - Innovative Forschungsprojekte

Zahlreiche Projekte im Bereich der Quantenforschung beschäftigen sich mit Anwendungen der Photonik. Quantentechnologien eröffnen unter anderem völlig neue Möglichkeiten in der Navigation und Gravimetrie. Zwei wegweisende Forschungsprojekte zeigen, wie quantenbasierte Sensoren traditionelle Systeme ergänzen und verbessern können.

Navigation mit Quanten

Ob GPS oder Inertiale Navigationssysteme (INS) –Navigationslösungen sind in unserer modernen Welt unverzichtbar geworden, stoßen jedoch bei komplexen Anforderungen, etwa in U-Booten oder stark gestörten Umgebungen, an ihre Grenzen. Quanteninertialsensoren, die auf Prinzipien der Quantenmechanik basieren, bieten hier eine Alternative.

Navigation mit Quanteninertialsensoren

Im Rahmen eines deutschen Forschungsprojektes wird die nächste Generation von Inertialsensoren entwickelt. Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptbereiche: die Grundlagenforschung zur Quantenmesstechnik und die Entwicklung marktreifer Technologien. Folgende wesentliche Meilensteine wurden dabei bereits erreicht:

- Einachsiger Quantensensor: Ein Atominterferometer-basierter Inertialsensor wurde in einem Teststand validiert. Der Aufbau (siehe Abb. 4) umfasst eine Vakuumkammer, ein Lasersystem sowie Elektronik- und Optikkomponenten (darunter Strahlungsformoptiken von asphericon).

Abbildung 4: Entwickelter Atominterferometeraufbau mit Sensorkopf und zugehöriger Elektronik- und Laserracks. © Leibniz Universität Hannover, Institut für Erdmessung

- Hybride Systeme: Durch die Kombination von Quanten- und klassischen Sensoren konnte die Präzision der Beschleunigungsmessung signifikant erhöht werden.

- Sechsachsige Navigation: Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurde das Konzept eines umfassenden Sensors für die Messung in allen Raumrichtungen erarbeitet – ein entscheidender Schritt in Richtung Kommerzialisierung.

Der entwickelte Teststand zeigt das Potenzial zur Industrialisierung und demonstriert, wie auf Quantentechnologien bestehende Systeme verbessern können. Mit kommerziellen Komponenten und neuen Algorithmen schafft das Projekt die Grundlage für skalierbare Anwendungen in der Praxis.

Weitere Informationen und Einblicke zu diesem Projekt und der Lasertechnologie dahinter finden Sie unter QGyro.

Quanten und Erdbeschleunigung – Quantengravimetrie

Gravimetrie misst die Schwerkraft der Erde an verschiedenen Punkten, um Informationen über deren Struktur und Zusammensetzung zu gewinnen. Sie wird genutzt, um Umweltrisiken zu erkennen, den Untergrund zu erforschen und Ressourcen wie Wasser oder Öl zu überwachen. Die Fallbeschleunigung „g“ variiert zwischen 9,76 m/s² und 9,83 m/s², je nach Standort und geologischen Gegebenheiten.

Entwicklung von Quantengravitationssensoren

Quanten sollen die Gravimetrie revolutionieren, indem sie Langzeitstabilität und höhere Messgenauigkeit bieten. Erste Quantengravimeter (QGs) existieren bereits, Herausforderungen wie Transportierbarkeit, Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und hohe Betriebskosten limitieren jedoch ihr Potenzial. Ein europäisches Forschungsprojekt zielt darauf ab, diese Hürden zu überwinden, den Markt besser zu erschließen und Quantentechnologien für den sog. Grünen Deal zu nutzen, etwa in der Geothermie, CO2-Speicherung und umweltfreundlichem Bergbau.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines neuen Quantenbeschleunigungssensors sowie der nächsten Generation eines “Absolute Quantum Gravimeters” (AQG) und eines “Differential Quantum Gravimeters” (DQG) für größere Kompaktheit und Robustheit bei geringerem Energieverbrauch. Insbesondere der DQG soll die gleichzeitige Messung der Fallbeschleunigung g und deren vertikalen Gradienten ermöglichen, was für verschiedenste Anwendungen von Vorteil sein kann.

Funktionsweise der Quantengravimeter

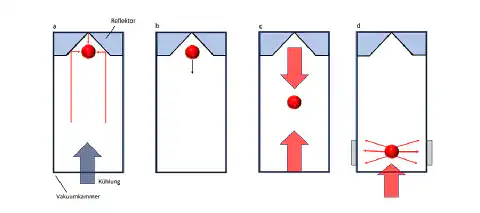

Die neue Generation von Quantengravimetern basiert auf der Atominterferometrie. Ein Laserstrahl manipuliert Atome in einer Vakuumkammer, um die Fallbeschleunigung zu messen. Die Atomwolke wird mit Laserpulsen kontrolliert, um präzise Messungen zu ermöglichen.

Abbildung 5: Vereinfachte Darstellung der Funktionsweise; a) Atomwolke wird gekühlt und in der magneto-optischen Falle festgehalten; b) Atomwolke wird fallen gelassen; c) Sequenz aus Laserpulsen wird auf die Atome geschickt; d) Detektion der Fallbeschleunigung

Herausforderungen des Projektes

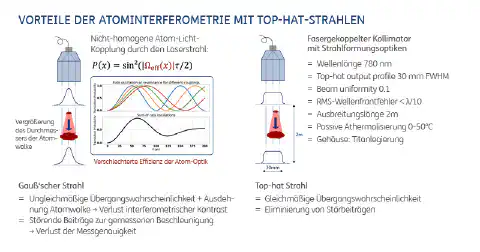

Trotz erster Erfolge der Quantengravimeter gibt es noch Herausforderungen zu bewältigen. Eine ist die Notwendigkeit, die Laserquelle und den Sensorkopf aktiv zu kühlen, was das Gewicht erhöht und den Energieverbrauch steigert. Zudem führt die Form des Laserstrahls (Gauß-Strahl) zu Messfehlern, da die Atomwolke sich ausbreitet und die Intensität schwankt.

Um diese Probleme zu lösen, wurden neue Kühltechniken entwickelt, die den Energieverbrauch senken, sowie ein optischer Beschleunigungsmesser, der die Sensitivität erhöht und die Messzeit verkürzt. Zudem verbessert der Einsatz eines Top-Hat-Strahlformers von asphericon die Messgenauigkeit, indem er den Laserstrahl gleichmäßiger formt und die Empfindlichkeit gegenüber Fehlausrichtungen verringert (siehe Abb. 6). Weiterhin wird eine Software entwickelt, die die Auswertung der Messergebnisse vereinfacht.

Abbildung 6: Vergleich der Nutzung Gauß‘scher Strahlen mit Top-Hat Strahlen innerhalb der Atominterferometrie im Projekt FIQUgS.

Potentiale der Quantengravimetrie

Quantengravimeter bieten vielseitige Anwendungen, die über die Geophysik hinausgehen. Im Quantencomputing können sie als präzise Messinstrumente eingesetzt werden und im Bauwesen zur Überwachung der strukturellen Integrität von Gebäuden und Infrastrukturen dienen. Im Bereich Raumfahrtanwendungen ergibt sich das Potential, bei der Navigation und Positionsbestimmung von Satelliten zu unterstützen. Ein weiteres vielversprechendes Einsatzgebiet ist der Bergbau, wo Quantengravimeter zur effizienteren Ressourcensuche und zur Risikominimierung beitragen könnten.

Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie unter FIQUgS.

Photonik und Quantentechnologien - eine abschließende Betrachtung

Die Quantenrevolution ist keine ferne Zukunftsvision mehr – Photonik liefert schon heute die Bausteine für konkrete Anwendungenindem sie z.B. die Erzeugung und Kontrolle von Lichtquellen ermöglicht und zur Miniaturisierung sowie Effizienzsteigerung von Quantenkomponenten beiträgt. Aktuelle Forschung, wie innerhalb der Quantensensorik und Quantengravimetrie, zeigt das enorme Potenzial dieser Technologien. Um ihre Kommerzialisierung voranzutreiben, sind auch weiterhin intensive Forschung, die Entwicklung robuster Systeme und Lieferketten erforderlich. Die Fortschritte in der Photonik lassen bereits heute vermuten, dass Quantentechnologien bald in verschiedenen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen eine wichtige Rolle spielen werden.

Quellen

- Neugebauer, R.: Quantentechnologien (Fraunhofer ZV), München 2022

- Kagermann, H./Süssenguth, F./Körner, J./Liepold, A.: Innovationspotenziale der Quantentechnologien der zweiten Generation (acatech IMPULS), München 2020

- Konzeptpapier der Nationalen Initiative zur Förderung der Quantentechnologie von Grundlagen bis Anwendungen (QUTEGA): QUANTENTECHNOLOGIE Grundlagen und Anwendungen, 2017

- Photonics@Quantum: Technologies for Quantum Systems (Marktreport SPECTARIS und Messe München), Berlin/München 2022

- Dowling J P./Milburn G. J.: Quantum technology: the second quantum revolution; the royal society, In: Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences Vol. 361, No. 1809, Information, Knowledge and Technology (Aug. 15, 2003), pp. 1655-1674